-

夕陽在一團渾沌中把那些華夏的玻璃壁窗渲照得如此絢爛斑斑。我與福生大概一下被這幅後現代的台北街景震懾住了,反正叫不到車,我們兩人乾脆在敦化南路街邊石階上坐了下來,無視於行人熙攘……

《殉情於藝術的人──素描顧福生》——白先勇

-

九O年代於台北仁愛圓環的誠品書店

-

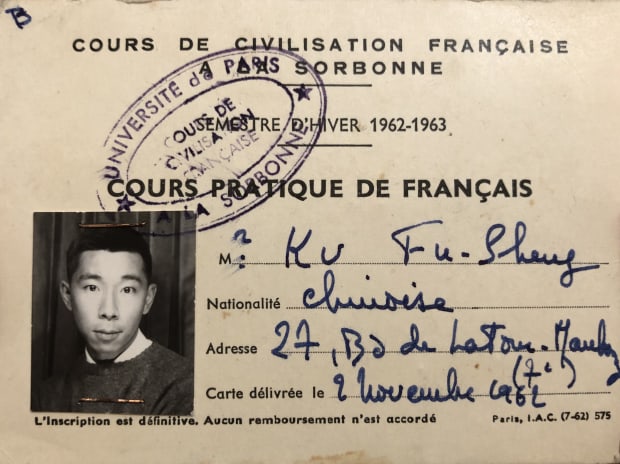

顧福生在巴黎時期的學生證

-

-

-

顧福生(左)與白先勇(1960年代,紐約)

-

-

-

-

顧福生(左)與白先勇( 1970年代,舊金山)

-

-

-

-

2012年顧福生(左)與白先勇於誠品畫廊「顧福生個展」(攝影:林澔)

-

-

-

點我前往《顧福生個展——自我之歌》其它子題

攝影:蕭榕 / 動態視覺:王大維